{{item.title}}

{{item.text}}

{{item.text}}

これまで有望視されては尻すぼみになってきた水素エネルギーの実用化は、安価な再エネ由来の電気の普及に一定の目途がつき、気候変動対応も急務の中、いよいよ「いつ、どこから普及するか」が課題になりつつある。

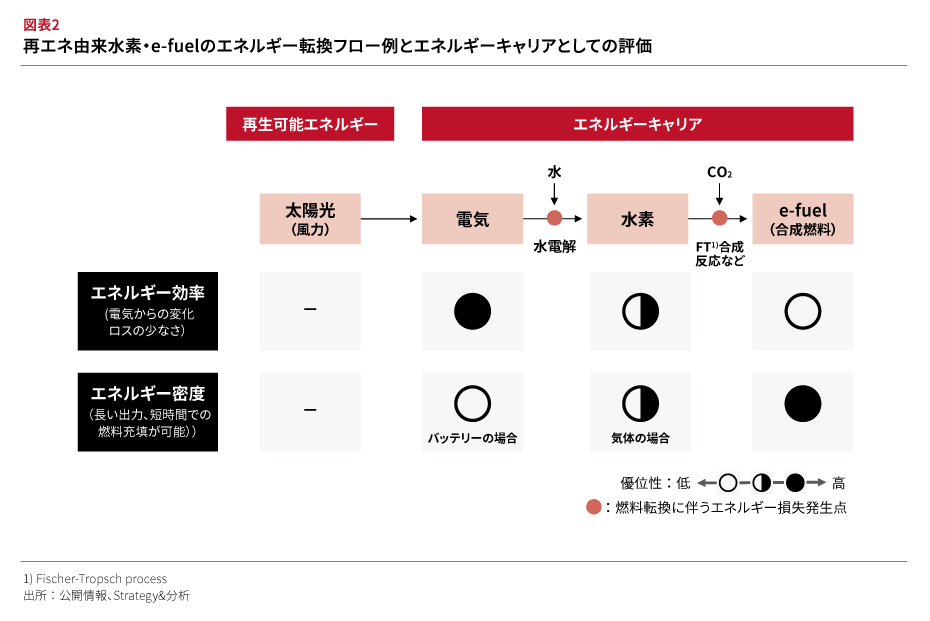

他方、水素を活用する上で乗り越えるべき根本的な課題として、「(水電解水素などを前提に)一度作った電気を、ロスを出してまで、さらに割高な水素に変換する合理性は?」という宿命的な問いがある。また、近年では、この水素をさらに大気から吸収したCO2と人工的に合成し、「e-fuel」と呼ばれる低炭素燃料を製造する試みも進むが、この燃料は水素以上に変換ロスを出してしまう。この問いに答えるカギは、(再エネ由来電気の長期貯蓄などサプライ側の都合もあるが)最終的に、より具体的なアプリケーション側(利用者側)から見た「水素の便益・有用性」が、どこにどこまであるか、であろう。

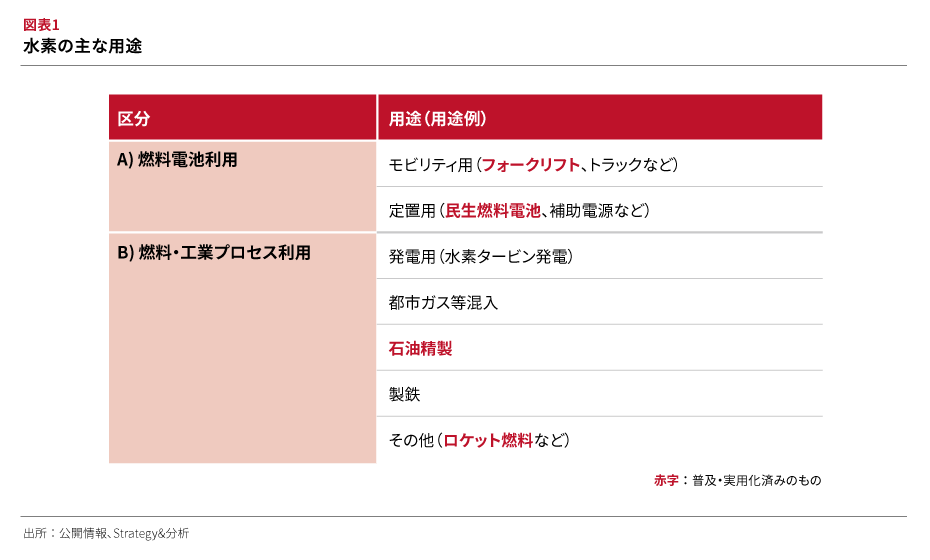

そのような視座のもと、本章では、燃料特性や政策といった技術論・枠組み論ではなく、アプリケーション側から見た水素・FC*1、e-fuelの便益・有用性と有望な適用範囲を、現実に普及しつつある用途・事例をもとに考察したい。なお、水素の用途は大きく以下に大別できる(図表1参照)。

普及の仕方としてA)のようにバッテリー*2との相対比較の中で利便性から普及するものと、B)のように、水素それ自体が化学反応や燃焼に必要であるため普及する用途がある。今後の普及の焦点で言えば、A)はフォークリフトに見られるように用途が適合すれば普及が進む一方で、B)の発電や製鉄は、脱炭素の必要性とコストとの兼ね合いで中長期的な政策判断に左右される部分が大きいため、本稿では、A)の特にモビリティ領域に焦点を当てて以下の問いについて考察を進める。

2021年8月にIPCC(国連の気候変動に関する政府間パネル)で示された最新の第6次報告は、温暖化の原因について「人間の活動による影響は疑いの余地がない」として、初めてその人為性を断定した。近年、温暖化影響と思われる異常気象などが頻発する中、いよいよ、「人類が当事者として課題に取り組む」必要性が、科学的根拠、切迫感を持って示されたわけである。また、太陽光発電や風力発電など再生可能エネルギー価格の低下が進み、将来的にグリーン水素が一定の競争力のあるコストで確保できる可能性が高まってきた。今回は、需要と供給の両面で普及の素地が整いつつあるという点で、過去の水素へのHype(過度なバブル的期待)とは一線を画していると言えるだろう。

一方で、水素には依然(水電解をベースにすると)「一度作った電気を変換するロスが出て非効率」という宿命的な問題がある。水素は、宇宙に広く遍く存在するが、その意味するところとして、それ自体がエネルギー源として使える形で自然界に存在しておらず、何等かの形で、別のエネルギー源から変換・転換して水素を取り出す必要がある。さらに、欧州中心に開発が進む水素とCO2を合成した「e-fuel」と呼ばれる合成燃料は、水素からさらに変換ロスが出る点で、課題はより深刻だと言える。

では、そこまで手間・コストをかけて、水素・e-fuelを製造する利点は何か。それは電気よりも、エネルギー密度が高まり、燃料としての利便性(航続距離・充填時間)が圧倒的に高くなることにある。電気は貯蔵性や可搬性が低いフローのエネルギーだが、それを天然ガスや石油などのストックの化石燃料に近いエネルギーに変換していると捉えると理解しやすい(図表2参照)。

上述の通り、水素は、現時点で製造に手間・コストがかかり、用途・領域を選ぶ燃料である。一方、モビリティ領域では、屋内フォークリフト(Industrial Truck)向け燃料電池の導入が商業ベースでの成功を収めていることに加え、小型トラックの都市内配送や、大型幹線輸送トラックにも導入検討が進む。産業材として経済合理性を強く問われるトラックは、「リアリティのある」「ユーザー目線も押さえた」水素・FCの有用性を突き詰めて考える際に、特に最適な題材と言える。以下、実装の事例を具体的に見ていく。

フォークリフト

すでに北米中心に累計3万台以上の燃料電池フォークリフトが導入・運用されている。その大半は、AmazonやWalmartなどの24時間稼働の大型物流倉庫向けである。

フォークリフトは、元々、電池(バッテリー)式と内燃エンジン式の2タイプがあったが、密閉された屋内ではゼロエミッション化が必須のため、電池式フォークリフトが使用されていた。この電池(バッテリー)式では、充電に8~10時間と長くかかるため、24時間稼働の倉庫では、交換用バッテリーを持ち、シフトごとに電池を物理的に交換(メカニカルチャージ)しなければならない。そのため、バッテリーの必須保有数も多く、充電・交換の手間やそのためのスペースもかさみ、全体としてコストを圧迫していた。

こうした課題に対し、米PlugPower社は、電池の代わりに後付けのFCユニットを収め、3分で燃料充填できるFCフォークリフトを展開している。その他にも、電池式フォークリフトは、電池の特性上、冷凍倉庫など寒冷場所での出力低下や、特に鉛電池ではシフト後半にパワーが落ちて作業効率が低下するなどの問題もあった(特に、北米では人件費が高いため、産業機器全般について、高いパワーを維持し短時間で効率的に仕事を終わらせることを優先する傾向がある)。また、数年経つとバッテリー自体の交換が必要になるため、メーカーにとっては儲かる商売である一方、利用者のTCO*3観点では不利益があった。

同社は、既存フォークリフトに対するTCO削減をうたっており、実際にコストに厳しいAmazonやWalmartが大規模に導入していることから、商業ベースの経済合理性を伴って水素モビリティが導入されている有力事例と言えるだろう。

なお、FCフォークリフトは、郊外平屋建ての大規模倉庫でフォークリフト中心にマテリアルハンドリングを行う際に適している一方、欧州・日本のように比較的小さい倉庫(変わりに縦方向に高くなる)で、短いシフト時間(欧州の一部では都市部の24時間稼働は一般的でない)の場合には適合せず、普及が進んでこなかった。しかしながら、欧州・日本も、今後、ECのさらなる拡大などにより倉庫の大型化が進めば、導入が進んでいくだろう。

小型トラック

中国STNE社は、PlugPower社同様に、後付けのFCユニットを用いたFC小型トラックのリースを行い、上海中心にすでに500台以上の導入実績*4がある。このケースでは、排ガス規制が強い都市部での運行において、高稼働を維持するという、フォークリフトと同様の理由でFCトラックの導入が進んでいる。

同様に、日本のコンビニ各社も、店舗配送にFCトラックを導入する実証を進めている。コンビニ店舗への配送では、夜間も含めた都市・住宅地走行が少なくないため、ゼロエミッションで静粛性の高い電動トラックの社会的要請が強くあったことに加え、コンビニ各社にとっても、環境対応を消費者にアピールできるメリットがある。

さらに、高頻度配送の場合には、バッテリー充電時間の確保が難しく、「充電時間の確保」=「稼働時間の低下」となるため、短時間で燃料充填できるFCに、コスト優位性が生じやすい(他方、宅配便のように、夜間の住宅配送を行わない用途では、理屈としては夜間に充電を組み込むことが可能で事情が異なる)。

また、コンビニ店舗配送においては、弁当など数時間ごとに補充が必要となる冷蔵品の高頻度配送が多いこともFCが適している理由である。さらに、冷蔵車両は、車両(エンジン)から冷却用電源を取っているケースも多いが、消費電力が大きいため、BEVトラックでは対応が難しいことも理由として挙げられる。

なお、配送用の小型トラックにおいては、電動化をてこに、EC普及などにより物流量が大幅に増え、配送員の負荷が高まっている「ラストワンマイル物流」を効率化する取り組みも進んでいる。具体的には、モーターを横置きして前輪と後輪、またはそのいずれかを直接駆動させることで、ドライブシャフトなどを無くし、荷台部分を低床化・フラット化することで、荷積み・荷下ろしの負荷を減らす新しい電動トラックの構想も出されている。単純に内燃機関をモーター・バッテリーに置き換えるのではなく、新しい付加価値をつける試みであり、それらも電動トラック普及を後押ししていく。

大型トラック・バス

大型トラックは、運輸部門の中でもとりわけCO2排出量が多く、CO2低減を進める際のインパクトも大きい。屋内(フォークリフト)や都市部(小型トラック)とは異なり、ゼロエミッション(排気ガスを出さない)の観点よりも、実効的な「脱炭素」を進める目的での取り組みが重要になる。

具体的には、目的や取り組み主体は少しずつ異なるが、主要国全体で大型の燃料電池トラックの実証・導入が進められている。

また、ゼロエミッション性や脱炭素に加え、走行性能の面でも、電動化(モーター駆動化)のニーズは強い。低速でも強いトルクを最初から出せるモーターは、実は大型モビリティにこそ相性が良く、実際に鉱山向けの超大型ダンプは古くから電動化がなされている(ディーゼルエンジンを発電用途に用いてモーターを駆動)。超大型トラックをエンジンで直接駆動させるには、必要なトルクを出すための多段トランスミッションが必要だが、一定以上の大きさになると、メカニカルな機構での対応が困難になるためである。なお、BEVのスポーツカーやセダンの一部が、走行性能(0-100km/h 加速タイムなど)の面で、従来の内燃エンジンのスポーツカーを凌駕するのは、この発進時から最大トルクを発生させられるモーターの出力性能の効果が大きい。

次に、モーターに電気を供給する電池を考えると、車両が大型化すればするほど、バッテリーよりも、燃料電池の優位性が出る。バッテリーはエネルギー密度が低いため、トラックに求められる航続距離を出そうとすると、多くのバッテリーを積まなければならない。すると車両が重くなるうえに燃費が悪くなり、航続距離も出ない、という負のスパイラルに陥ってしまう。トラックにおいては、車両が重くなることは、積載量が確保できない(=仕事にならない)ことを意味する。また、車両が重くなるほど、シャシや足回りもより重く頑丈なものにする必要があり、重量・コストともにさらに上がってしまい、結果、バッテリー(と自重)を運ぶためのトラックとなってしまう。

なお、EV大型トラックのスペックを、現状の技術を前提にして実現しようとすると、バッテリーだけで数トンの大きさが必要となり、充電時間も既存の急速充電では数時間以上かかる、という見解がある。そのため、航続距離を十分とれるBEV大型トラック導入の実現は、現時点では電池の大革新がないと厳しいと言わざるを得ない。

実際にDaimler Truck社は、2010年代から、いち早く大型領域も含むBEVトラック導入を構想として掲げてきたが、2020年には欧州でVolvo Groupと大型トラック向けのFC製造JV設立に合意*5しており、大型では燃料電池が現実解(の少なくとも1つ)とみなし始めた証左だと捉えられる。

また、トヨタやホンダなどこれまでFCに大規模開発投資を行ってきたメーカーも、トラックを1つの突破口にFC普及を図る狙いがあると考えられる。特に大型トラックはバッテリー対応が困難で、FCを導入する必要性が高い。1台当たりの水素消費量も多い一方で、運行ルートが限られるため必要な燃料充填インフラは少なく済む。トラックで水素普及を進めれば、その燃料充填インフラを活用して、乗用車へのFC普及加速を進める道も拓けてくるだろう。

なお、欧州では、2021年にOEM各社が大型BEVトラック向けの高速充電ネットワークの敷設に向けたアライアンス締結を行うなど、依然、大型トラックでもBEV導入の動きがある。では、前述の航続距離と重量の問題を、欧州ではどのように乗り越えようとしているのか。業界関係者によると、電池性能を上げて使いやすいBEVトラックを目指すのは諦めて、新しい道を模索する動きが出てきているという。

欧州でも当初、「現行トラック同等の航続距離を持つ実用BEVトラックを開発するため、バッテリーを含む技術革新を目指す」という方向性を模索していたが、直近では、このアプローチの実現性は低いと判断して方針転換し、短い航続距離かつ少ないバッテリーで済む運行にBEVトラックを導入する構想を進めているようである。ただし、単純に短距離というニッチな用途にのみに入れるのではなく、欧州で義務付けられている「4時間半に一度、45分間のドライバーの休憩」の時間を充電時間にあてる形態の運行を、業界全体で確立していく方向を模索している。しかしながら、休憩先に充電設備があるのか、あっても他のトラックが使っている場合はどうするか、また渋滞発生時はどうするかなど、課題は多く、一筋縄にはいかないだろう。なお、欧州では、物流パレット自体を規格統一し、混載リレー輸送を効率的に行う「フィジカルインターネット」構想が示されており、超長期的には、この構想の実装に伴い、短距離BEV大型トラックの適用範囲が広がる可能性はあるが、その場合でも一定量残るであろう長距離幹線輸送には、FCが併用されると考えられる。

加えて、長距離の大型幹線輸送は、ユーザー目線で電動化メリットが非常に大きい点がポイントになる。これまで長時間運行は、トラックの室内振動や騒音が運転手の負荷になっていたが、電動化やメカレス化により低振動・低騒音化が実現できれば、運転手の負荷が大幅に減り、高齢者や女性でも運転しやすいトラックを実現できる(現行のトラックでは、エンジンの真上にキャブがあり、乗降も一苦労なうえに、振動や騒音がダイレクトに運転手に伝わる構造になっている)。先進国ではトラック運転手の不足が顕著で社会課題となっているが、特に日本では2024年に残業規制が導入され、運転手不足がさらに深刻化すると見込まれる。車内で快適に過ごせる長距離輸送トラックが実現できれば、物流会社などは運転手の採用・育成・定着のコストや、庸車代などのコスト低減が可能となり、具体的な経済メリットを見込むことができる。

水素・FCが適合する領域の条件について、前節の事例をもとに、アプリケーションおよび利用者目線で考えると、下記のように整理できる。

水素・FCが導入されるか否かの前に、まず、電動化することの必然性・合理性があるか、が大きなハードルになる。具体的には下記の4点が大きなポイントである。

①ゼロエミッション性能の必要性(室内・都市利用であること)

②脱炭素の必要性(CO2排出量が多いセクターであること)

③トルク性能の必要性(ある程度の重量のあるモビリティであること)

④メカレス化でレイアウトの自由度が上がることの有用性(低床化によるエルゴノミクスの改善などの具体的メリットがあること)

①性能として電池での対応に限界がある:重いものを遠くへ運ぶことは、エネルギー密度の低い電池では難しい。特に以下に該当する場合、バッテリー対応が難しくなるケースが多い。

②電池だと稼働率が下がりコストが高くつく:稼働率が高く、その維持が収益に直結する業態では、電池の充電時間の分稼働率が下がり、交換バッテリーを持つことなどが高コストになるケース。具体的には、24時間稼働の物流倉庫やコンビニなどの高頻度配送トラックが該当する。反対に、宅配など夜間に非稼働時間が発生する業態は、稼働ロスなく充電時間をオペレーションに組み込むことができるため、該当しない。

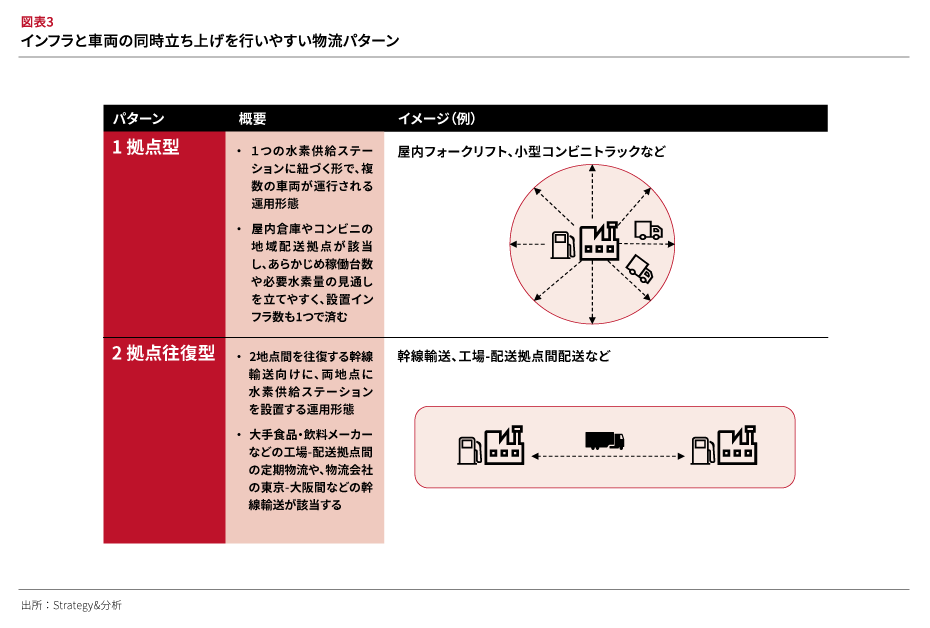

これまで水素含む代替燃料導入時は常に、「インフラがないので車両が導入されない」「車両が導入されないので、需要が見込めずインフラも設置されない」という課題があった。この「鶏が先か卵が先か」の問題をクリアするためには、初手で需要と供給をセットで解決する必要がある。そのためには1つの体系として機能する規模が小さいほど望ましい。大きくは拠点型、拠点往復型の2つの物流パターンが有力である(図表3参照)。

以上をまとめると、電動化に必然性と合理性はあるが、バッテリーでは対応できない用途で、FCを導入しやすいものは何か、を論点として、考えるのが基本ステップとなる。

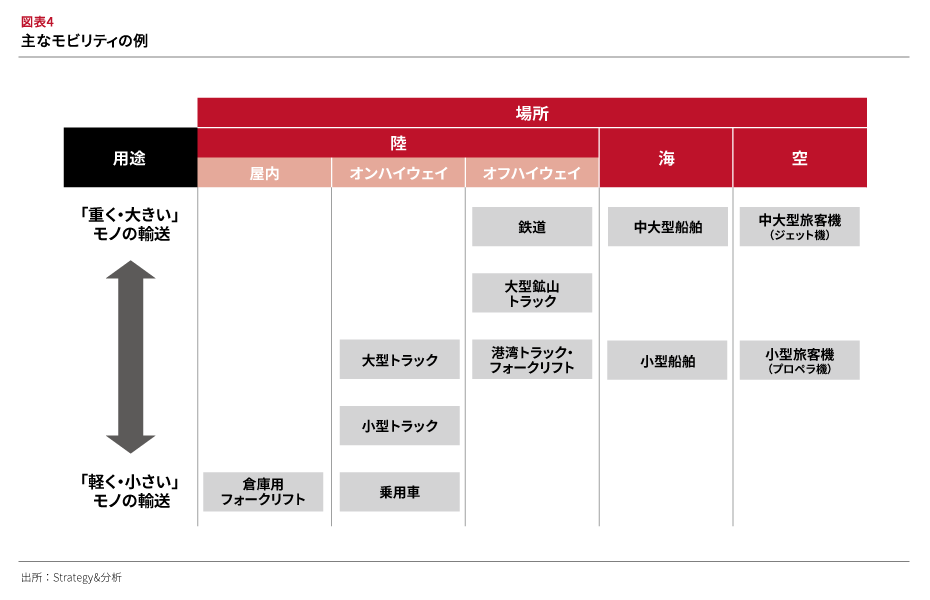

前節の考え方をより広くモビリティ領域全体に拡張して適用範囲を考えてみたい。まず、モビリティの全体像は、輸送の用途や場所によって倉庫用のフォークリフトからジェット機まで大別できる(図表4参照)。

次に、各モビリティ用途について、前節の考え方のステップに沿って、FC適合性が高いものを検討していく(図表5参照)。

1)電動化の必要性があるもの:ゼロエミッション・脱炭素の必要性の観点では、地下採掘があり、CO2排出が多い鉱山トラックや、特定エリア内で従業員が近接して働く港湾トラックなどの電動化が挙げられる。また、トルク性能の面では鉱山トラックや鉄道、船舶など大型の機器は電動化のニーズがあり、すでにディーゼルエレクトリック型(ディーゼルエンジンを発電に用いてモーターで駆動)での電動化が行われている。メカレス化の有用性については、例えば船舶は、電動化を行いバッテリーやFCをバランスよく船底に配置することで、大きな駆動機構が船底を占有することなく、荷積みスペースの確保や船体バランス確保ができるといった具体的なメリットがある。

2)電池では対応に限界があるもの:性能的に電池対応が難しいものとしては、航続距離が必要な中大型船舶や、積載量が大きい鉱山トラック、鉄道などが考えられる。また、船舶、鉄道などは、貨物や客車において冷房などによる電力消費が大きく、その点でも電池対応には限界がある。

3)インフラ・車両の同時立ち上げで「鶏が先か卵が先か問題」を乗り越えられるもの:鉱山や港湾は1拠点型に当てはまる。特に港湾は、欧州において、洋上風力発電で生成した電力を港湾に直接送電し、港湾で水素製造を行い、水素として内陸に供給するなど、港湾を水素のハブ拠点にする構想が動き出している。2地点往復型は、地方鉄道や中大型船舶が該当する。

以上を俯瞰してみると、鉱山トラックや港湾トラック・フォークリフト、鉄道(未電化路線)、中大型船舶など、大型かつ特定エリア・ルートを運行する産業機器において、水素・FC導入が進む可能性が高い。

なお、ジェット機など中・大型旅客機については、モーター推力では要件を満たさず、バッテリーや水素・FCでの電動化が難しいと見込まれる。将来的にはジェットエンジン向けに、e-fuelなどの液体燃料や、燃焼用水素、バイオ燃料などの導入が進む可能性がある。

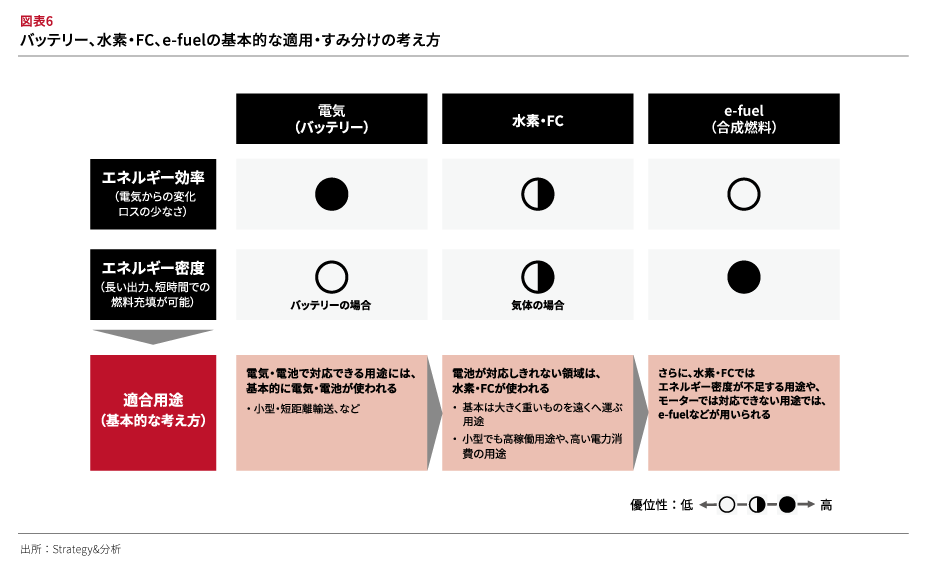

水素・FCの適合用途も踏まえて、最後にバッテリー、水素・FC、e-fuelのすみ分けについて整理する。まず、一旦、再生可能エネルギー由来の電気が活用可能になった状態を起点に考えると、電気を電気のまま使う形がもっとも効率性が良い。また、陸上の車輪駆動を使った輸送に関して言えば、モーターでの制御がもっとも効率が良く性能も高い。よって、大きくは図表6が示すようなすみ分け・併用が予測される(図表6参照)。

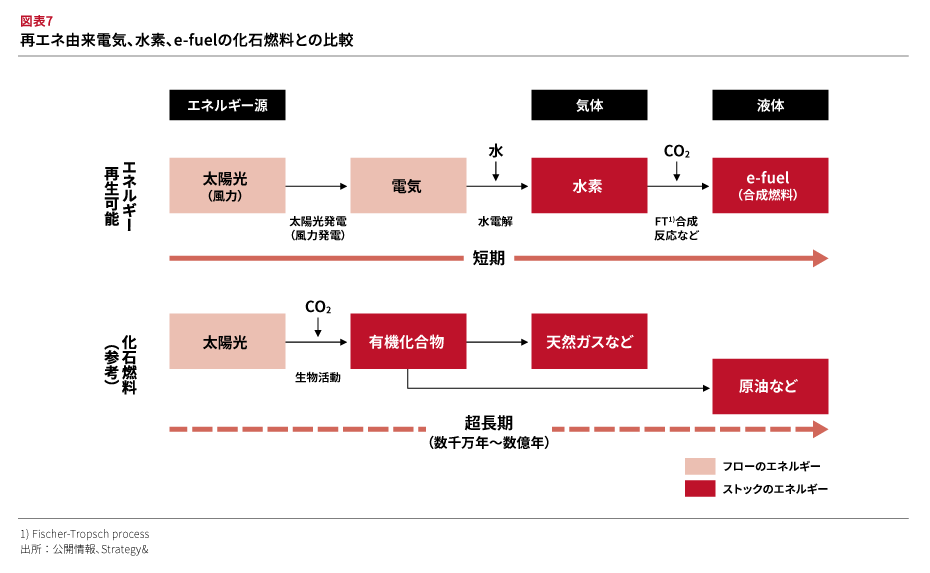

化石燃料は、過去の太陽エネルギーのフローが、生物活動を通じて高密度なエネルギーに集積された(ストックされた)ものであり、人類はこれを掘り出して使うことで、現代の大量エネルギー消費社会を実現してきた。振り返ると、風車や水車など人類は太古より再生可能エネルギーを使ってきたが、時代を画したのは、石炭・石油という安価で(投入コストに対して多くのエネルギーが取れる)、常温でも安定し、高いエネルギー密度を持つ燃料源の確保である。

換言すると、本来再生可能エネルギーとは、その語義からして、フローとして絶え間なく地上に注ぐ(=再生可能)エネルギーであり、それゆえ、ストック的なエネルギーと比較すると、エネルギー密度が低く、風任せ、お天気任せとなり使い勝手が悪い。蛮勇を持って現状を整理すれば、いま、人類が取り組んでいるのは、圧倒的に低コスト化した太陽光パネルと、高効率の巨大風車などの工業的成果をもとに、限りなく安価にフローの太陽エネルギー(風力も含む)から電気を作り、それを大きな変換ロスを出しながら、ストック的なエネルギーである水素、そして最終的には化石燃料と同等のエネルギー密度を持つ合成燃料(e-fuelなど)に変化させるということである。膨大なエネルギーを投入して、かつて地上であった化石燃料生成と同等のことを、人工的に早回しで行うような壮大な取り組みとも取れる(図表7参照)。

それゆえ、変換ロス発生を踏まえつつ、それでも普及する大義がある用途は何かを具体的に見定める必要がある。本章では、モビリティ領域において電動化の必然性があり、かつ、電池では対応しきれないが、FCでは対応できる領域として、「小型トラックの高密度冷蔵・冷凍配送」や「大型の幹線物流輸送」、さらには「鉱山トラック」や「未電化の地方鉄道路線」、「大型港湾トラック・フォークリフト」などへの水素の導入が有望であることを示した。

また、実際の導入に当たって、改めて利用者(ユーザー)の目線で考えれば、電動化により、脱炭素や環境価値以外の価値をいかに訴求できるかも重要になる。具体的には、電動化・メカレス化で、レイアウトを変えて低床化し、物流効率化を図ることも必要だろう。さらに、幹線輸送用の大型トラックに、女性や高齢ドライバーも運転しやすい、静粛性が高く乗り心地の良いFCトラックを導入することで、慢性化・深刻化する運転手不足の解消に繋げることも急務だと思われる。

水素は、まだ「遠い未来の技術」という受け取られ方も強いが、上述の通り、現在でもすでに事業機会が生まれつつあり、先行者利益の獲得も狙えるため、OEMやモビリティサービス事業者は、積極的に取り組みを進めるべきである。その際、単に従来のパワートレインを水素・FCに置き換えるだけでなく、上記で例示した「物流効率化」のような環境価値以外のユーザーや社会にとっての本質的な価値をどれだけセットで具体化して訴求できるかが、今後の普及スピードを決める。

*1:FC:Fuel Cell。燃料電池。FCと燃料電池は区別なく用いている

*2:電池、バッテリー:充電式の蓄電池の意味で区別なく用いている

*3:Total cost of ownership:保有・稼働にかかるコストも含めた総コスト

*4:Ballard, 2021. Case Study Fuel Cell Zero-Emission Trucks in Shanghai

*5:DaimlerおよびVolvoのプレスリリース参照

PDFファイル内の執筆者の所属・肩書きは、レポート執筆時のものです。

ストラテジーアンド・フォーサイトは、PwCネットワークの戦略コンサルティングチームStrategy&が、経営戦略についてのさまざまな課題をテーマに、経営の基幹を担われている皆さまに向けて発行する定期刊行物です。日本企業の方に興味を持っていただけると思われる記事をリーダーシップチームのメンバーが執筆、また欧米で刊行している季刊ビジネス誌「strategy+business」およびグローバルで刊行している冊子や調査報告書の中から抄訳し、ご紹介させていただいております。

{{item.text}}

{{item.text}}